相続の悩み、誰に相談すべきか?〜税理士・司法書士・弁護士の役割と選び方〜

- はじめに:相続の専門家選びで迷わないために

- 相続の流れと専門家が必要になるタイミング

- 相続に関わる専門家とは

- 相談内容別:誰に相談すべき?

- あなたの相続ケースはどのタイプ?相談先チェックリスト

- コラム:専門家に支払う費用の目安

- 相続の専門家を選ぶポイント

- 事例で見る相続専門家の選び方

- まとめ:まずは気軽に無料相談を

はじめに:相続の専門家選びで迷わないために

相続が発生すると、遺産の分け方や税金の申告、名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。「税理士?司法書士?それとも弁護士?誰に相談すればいいのかわからない」という声をよく耳にします。

本記事では、相続手続きの流れに沿って、それぞれの専門家の役割や相談内容ごとの適切な窓口、選び方のポイントをわかりやすく解説します。専門家への相談費用の目安も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

相続の流れと専門家が必要になるタイミング

相続が発生してから完了するまでの一般的な流れと、各段階で必要となる専門家は以下の通りです。

- 相続の発生(死亡から7日以内)

- 死亡届の提出:市区町村役場

- 必要に応じて:弁護士(相続放棄の検討など)

- 遺産の調査・把握(1〜3ヶ月)

- 預貯金、不動産、株式などの調査

- 必要に応じて:税理士(財産評価)

- 遺産分割協議(3〜6ヶ月)

- 相続人間での話し合い

- 必要に応じて:弁護士(協議がまとまらない場合)

- 各種名義変更手続き(6〜10ヶ月)

- 不動産、預貯金、株式など

- 必要に応じて:司法書士(不動産登記)

- 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

- 必要に応じて:税理士(申告書作成)

それぞれの段階で適切な専門家に相談することで、スムーズな相続手続きが可能になります。

相続発生

死亡から7日以内

遺産調査

1~3ヶ月

遺産分割協議

3~6ヶ月

名義変更手続き

6~10ヶ月

相続税申告・納付

10ヶ月以内

相続に関わる専門家とは

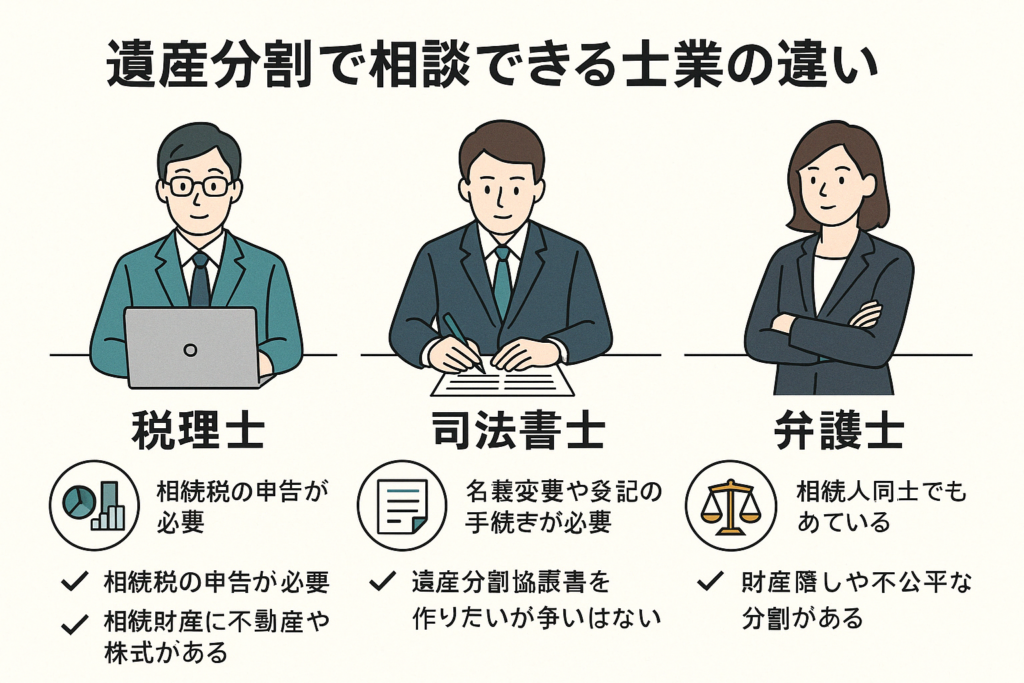

相続に対応する主な専門家は、以下の3職種です。それぞれに得意分野があるため、「何を相談したいのか」によって適切な相手が異なります。

税理士の役割と対応範囲

- 相続税の申告書作成

- 相続財産の評価(特に不動産や非上場株式)

- 二次相続を見据えた節税対策の提案

- 税務署とのやりとり

相続税申告が必要なケース 基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除は4,800万円となります。

司法書士の役割と対応範囲

- 相続登記(不動産の名義変更)

- 遺産分割協議書の作成支援

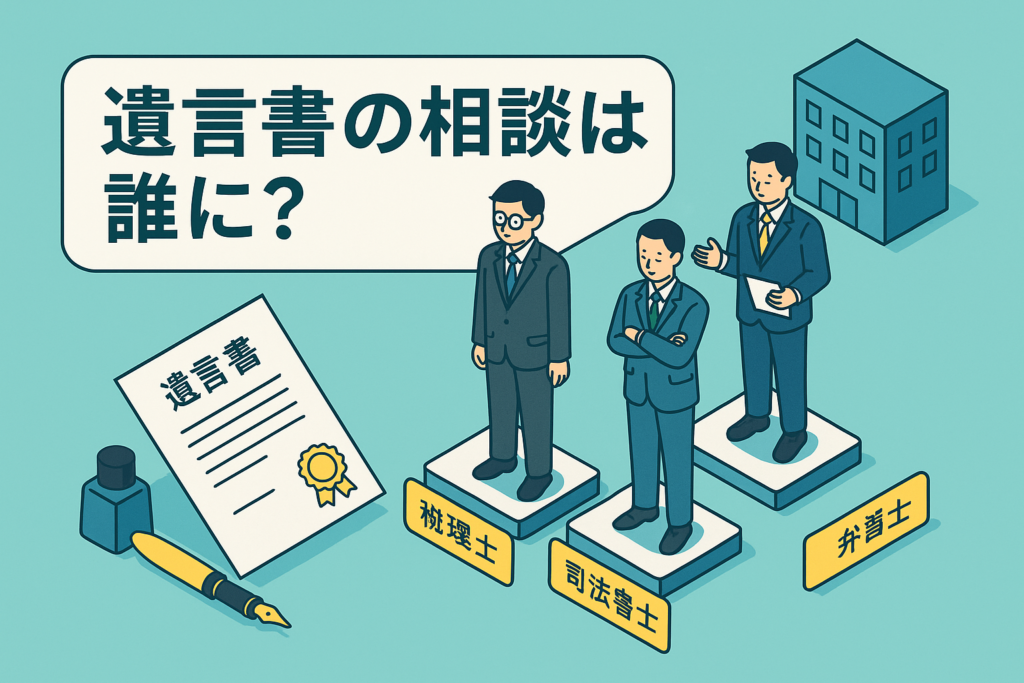

- 遺言書の文案作成や保管方法の助言

- 法定相続情報一覧図の作成

相続登記はお早めに 2024年4月から相続発生後3年以内の相続登記が義務化されました。未登記のまま放置すると過料が科される可能性があります。

弁護士の役割と対応範囲

- 相続人間での争いごとへの対応

- 遺産分割調停や審判の代理人

- 遺留分侵害額請求の交渉や訴訟

- 特別受益や寄与分などの調整

遺産分割でもめているケース 相続人同士で意見が対立している場合や、連絡が取れない相続人がいる場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

相談内容別:誰に相談すべき?

| 相談内容 | 適切な専門家 |

|---|---|

| 相続税の申告が必要 | 税理士 |

| 節税を考えた遺産分割の提案が欲しい | 税理士 |

| 不動産の名義変更をしたい | 司法書士 |

| 遺言書を作りたい | 司法書士 or 弁護士 |

| 遺産分割でもめている | 弁護士 |

| 相続人同士で連絡が取れない | 弁護士 |

複雑な事案の場合は、複数の専門家が連携して対応することもあります。たとえば、遺産の分割でもめた結果、税理士と弁護士が同時に関与するケースも珍しくありません。

あなたの相続ケースはどのタイプ?相談先チェックリスト

以下のチェックリストで、あなたのケースに最適な相談先を確認しましょう。

- [ ] 相続財産が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を超えそう → 税理士

- [ ] 不動産の相続が発生している → 司法書士

- [ ] 預貯金や有価証券の名義変更が必要 → 司法書士

- [ ] 相続人間で遺産分割の合意ができない → 弁護士

- [ ] 遺言書の内容に不満や疑問がある → 弁護士

- [ ] 生前から相続対策を検討したい → 税理士 と 司法書士

複数の項目にチェックがついた場合は、それぞれの専門家に相談するか、ワンストップで対応できる事務所を探すとよいでしょう。

コラム:専門家に支払う費用の目安

専門家への相談費用は、案件の複雑さや財産の規模によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

税理士の場合

- 初回相談料:無料〜1万円

- 相続税申告:20万円〜(財産規模により変動)

司法書士の場合

- 初回相談料:無料〜5,000円

- 相続登記:1物件あたり5万円〜15万円

弁護士の場合

- 初回相談料:無料〜1万円

- 遺産分割交渉:30万円〜(争いの程度により変動)

- 遺産分割調停:50万円〜

相続の専門家を選ぶポイント

信頼できる専門家に相談するためには、以下のポイントをチェックしましょう。

- 実績や専門分野の明記があるか

- 相続案件の実績数や具体的な対応事例が公開されているか確認

- 「相続専門」と明記されているか

- 初回相談が無料かどうか

- 多くの事務所では初回無料相談を実施

- 相談時間や内容の制限がないか確認

- 専門家自身が対応するか

- スタッフ任せではなく、専門家本人が対応してくれるか

- 複数の専門家がチームで対応するのか、担当者制なのか

- 口コミや評判が確認できるか

- 第三者サイトでの評価や口コミを確認

- 知人からの紹介があればベスト

- 地域密着か、オンライン対応か

- 地元の事情に詳しい地域密着型か、全国対応型か

- オンライン相談や出張対応の有無

事例で見る相続専門家の選び方

事例1:「不動産と預金だけの相続ケース」

山田さんは父親が亡くなり、アパート1棟と預金2,000万円を相続することになりました。相続人は母親と兄弟2人の計3名です。

このケースの最適な相談先:司法書士

アパートの相続登記が必要であり、預金額も基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円)を下回るため、相続税の申告は不要と考えられます。司法書士に相続登記と預金の名義変更手続きを依頼するのが適切です。

事例2:「事業承継を含む相続ケース」

佐藤さんは社長を務めていた父親が亡くなり、会社の株式と複数の不動産、預金などを相続することになりました。総額で1億円を超える見込みです。

このケースの最適な相談先:税理士と弁護士のチーム

事業承継を含む大型の相続案件では、税理士による相続税対策と、弁護士による株式の承継方法のアドバイスが必要です。両者が連携して対応できる事務所を選ぶとよいでしょう。

まとめ:まずは気軽に無料相談を

相続は一生のうちに何度も経験するものではないため、わからないことが多いのは当然です。だからこそ、まずは気軽に専門家へ相談することが大切です。

近年は、インターネットで専門家を検索できるサービスも増えており、地域や相談内容で絞り込みが可能です。チカサポでは、相続に強い税理士・司法書士・弁護士を地域やカテゴリから簡単に検索でき、実績や口コミも確認できます。

多くの専門家が初回無料相談を実施していますので、複数の事務所に相談して比較検討することもおすすめです。

もし「どの専門家に相談すればいいかわからない」「近くの専門家を探したい」と感じている方は、ぜひ以下のリンクから検索してみてください。

【無料で近くの専門家を探す】

あなたの地域に対応した、信頼できる相続の専門家をすぐに検索・比較できます。

相続の悩みは、ひとりで抱え込まず、プロの力を借りてスムーズに解決していきましょう。

この記事は2025年4月に執筆されました。法改正等により内容が変更されている可能性があります。

返信